« You don’t get information by torturing somebody », insiste le gentil vieil Américain face caméra, non, la torture n’est jamais un bon moyen. Nous sommes en 2010, après les révélations sur les méthodes criminelles de l’armée américaine à Abu Ghraib en Irak ou dans la prison de Guantánamo et l’homme qui affirme cela est un ancien militaire. Il s’agit de John E. Dolibois, alors âgé de 92 ans, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Heureusement que le producteur et réalisateur belge Willy Perelsztejn a réalisé cette interview, car Dolibois est mort quatre ans plus tard. Il est le principal, non, le seul véritable témoin de son documentaire Ashcan. Cette coproduction essentiellement belgo-luxembourgeoise (notamment par la propre société de Perelsztejn Nowhere Land), co-financée par le Film Fund, soutenue par le Centre national de l’audiovisuel et accompagnée par l’historien Claude Lahr, sortira en salles la semaine prochaine en Belgique et le 18 septembre au Luxembourg.

Ashcan fut le nom de code que les Alliés avaient donné à une prison secrète et hors normes : elle regroupa durant trois mois, à partir du 8 mai 1945, la fin de la guerre, quelque 70 prisonniers de guerre allemands, qui furent tous des hauts dignitaires nazis, dans un hôtel de luxe réquisitionné, le Palace, à Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Dolibois, né à Bonnevoie en 1918, mais émigré avec son père aux États-Unis en 1931, y avait été affecté en tant qu’interrogateur, probablement parce qu’il était parfaitement bilingue et venait du renseignement.

À 27 ans, Dolibois et quatre collègues du même âge que lui se trouvent alors à interroger des hommes de 60 ou 65 ans, qui ont souvent participé à deux guerres mondiales et sont persuadés de leur grandeur. Comment les faire parler ? Comment arriver à ce qu’ils expliquent le Troisième Reich ? Ashcan au début, c’était « le chaos le plus total » dit un des personnages du début du film. Les prisonniers comme les interrogateurs étaient dans le flou le plus total, dans l’expectative quant à l’objectif de cette prison. Les Américains, comme leurs Alliés, en savaient encore très peu sur le système nazi, le fonctionnement du parti et du pays, les hiérarchies autour de Hitler et la situation économique du pays. À Ashcan, « ils avaient trois mois pour comprendre », affirme le spécialiste du renseignement François Heisbourg dans le film.

Si cette histoire semble désormais moins étonnante, c’est que le Théâtre national du Luxembourg a monté l’année dernière la pièce très médiatisée Codename Ashcan, mise en scène par Anne Simon. En fait, la pièce de théâtre a également été coécrite par le réalisateur Willy Perelsztejn, sur base essentiellement de livres, de quelques entretiens et surtout des documents historiques des National Archives à Washington, qui venaient d’être ouverts aux chercheurs et déclassifiés (avant 2000, ils étaient classés secret défense) à la demande de Perelsztejn et de l’historienne luxembourgeoise Sally Kremer, qui a mené les recherches avec lui. Mais comme il était interdit de filmer à Ashcan, que les témoins sont tous morts désormais et qu’il n’y a plus rien à filmer à Mondorf (le Palace a été démoli à la fin des années 1980), Perelsztejn a recours à l’astuce originale de la pièce filmée. Elle est utilisée non seulement comme illustration de l’histoire incroyable d’Ashcan, mais sert aussi à y inclure un métadiscours sur les personnages, que mènent les acteurs durant les répétitions. Comment ces gens se sentaient-ils à ce moment-là, tout juste déchus du pouvoir et pas encore conscients de leur énorme culpabilité ?

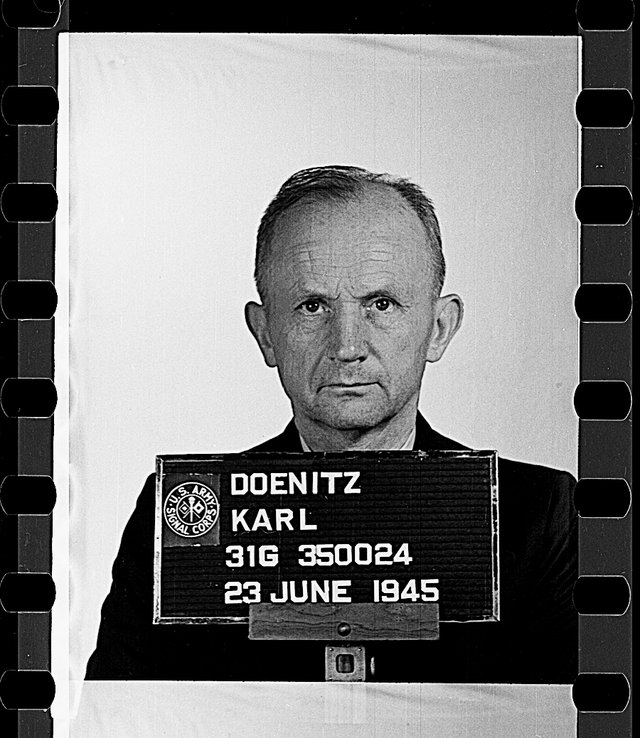

Ashcan, explique le magistrat Patrick Mandoux, n’avait rien d’une procédure judiciaire. Les interrogatoires n’étaient ni formalisés ni structurés, il s’agissait plutôt de discussions animées, d’échanges entre les jeunes Américains et les vieux Allemands. Personne ne parle de culpabilité, de faute, d’horribles crimes de guerre, d’extermination de millions de Juifs – le mot shoah n’existe pas encore – et, bien que Dolibois fit partie du régiment qui était entré dans le camp de Dachau en avril, il ne semble pas encore faire le rapprochement, ne semble pas avoir d’envies de vengeance. Les entretiens ne sont pas enregistrés, mais se tiennent dans un rapport certes de vainqueurs à vaincus, mais sans qu’on parle encore de procès de Nuremberg et de sanctions. Alors que dans la pièce, une douzaine de prisonniers étaient représentés, le film se concentre sur quatre figures emblématiques : Hermann Göring, le numéro deux du régime nazi, ancien Reichsmarschall très vaniteux dans l’interprétation de Steve Karier, Karl Dönitz, Grand Amiral et successeur d’Hitler, maniériste et imbu de sa personne (excellent Martin Olbertz), Robert Ley, ancien ministre du Deutsche Arbeitsfront (Georg Luibl), et Julius Streicher, l’éditeur de Der Stürmer (Georg Marin) – quatre hommes qui continuaient à l’intérieur de la prison les luttes de pouvoir qu’ils avaient entamées dehors. Willy Perelsztejn fait d’ailleurs aussi intervenir un psychologue pour expliquer les personnalités de ces « psychopathes » ou la fascination qu’ils pouvaient exercer sur les masses comme sur les interrogateurs d’Ashcan.

En superposant ainsi les niveaux de lecture et d’interprétation, le film de Willy Perelszejn est un document historique essentiel et fascinant, qui, contrairement à ce qu’on pouvait craindre d’un film historique sans images, n’est pas ennuyeux du tout.