À la fin de sa vie, il devenait de plus en plus clair. Pour la série de publications gratuites Point d’ironie d’agnès b., l’année dernière, il avait écrit son injonction Remember nature ! à la main et au stylo bleu sur une feuille de papier lignée, arrachée d’un cahier puis froissée et photographiée à différents stades du froissement. En 2010, devant la Haus der Künste à Munich, il avait planté des arbres à l’envers, racines en l’air et branchages pris dans un socle en béton : ses Mirror trees, une de ses dernières œuvres majeures, sont une allégorie évidente de l’appel à l’homme de se souvenir de cette nature qu’il s’acharne à détruire par tous les moyens. Gustav Metzger est mort le

1er mars à l’âge de 91 ans, trois semaines après le vernissage de la rétrospective que lui consacre Hélène Guenin au Mamac à Nice.

Le musée est difficile, son architecture brutaliste, conçue par Yves Bayard et Henri Vidal, prétentieuse et extrêmement imposante. Y présenter Gustav Metzger en première grande exposition – l’année dernière, la nouvelle directrice, qui vient du Centre Pompidou-Metz et du Frac Lorraine, avait commencé son mandat avec une exposition du luso-luxembourgeois Marco Godinho, dont deux installations restent visibles indéfiniment –, est un geste fort et osé, comme une introduction de ce que Hélène Guenin aimerait proposer comme programmation ici.

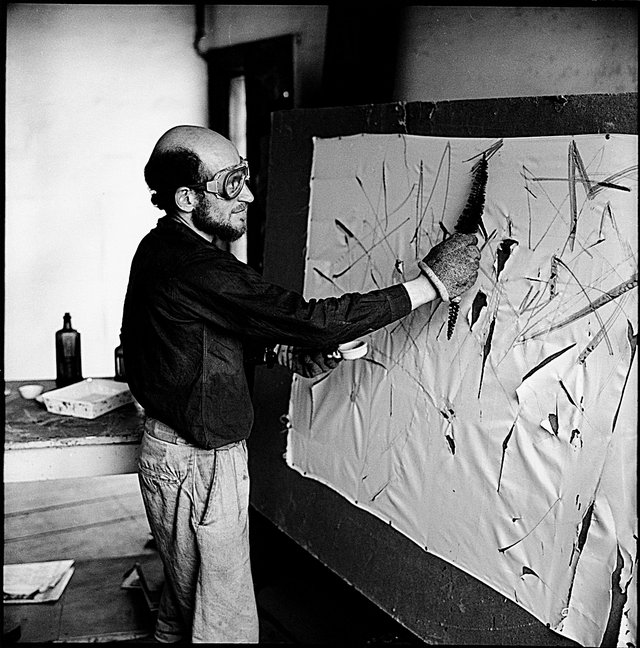

Car malgré son engagement écologiste, Metzger n’était pas un enfant de chœur. Au contraire : né de parents juifs polonais en 1926 à Nuremberg, il échappe de justesse aux camps d’extermination nazis, grâce aux Kindertransporte qu’il a pu prendre avec un de ses frères en 1939 pour rejoindre l’Angleterre, qu’il ne quittera plus. Le reste de sa famille pourtant périt dans les camps de concentration et Metzger apprend ainsi douloureusement dès son plus jeune âge l’obsession destructrice de l’homme. À la fin des années 1950, début des années 1960, il travaillera sur ce thème, avec son Auto-destructive art, manifeste(s) et performances, qui constituent l’entrée dans son exposition niçoise. Nous sommes quinze ans après Hiroshima, à l’époque de l’enthousiasme pour l’énergie nucléaire, les États-Unis et l’Angleterre enchaînent les tests de bombe atomique, et le premier accident d’une centrale a lieu à Windscale en Angleterre. Metzger milite pour le désarmement nucléaire et réalise en parallèle des performances comme l’Acid nylon painting, durant laquelle il applique de l’acide sur une toile en nylon, qui se ronge progressivement, devant les yeux du public. Le Mamac expose une de ces sculptures/structures, dont ce qui reste de tissu pend en lambris colorés et domine toute la salle.

À l’occasion du vernissage, l’équipe du musée a également recréé Mobbile, un travail de 1970 : dans un cube en plastique translucide monté sur le toit d’une voiture est installée une plante verte. Les gaz d’échappement de la voiture sont déviés vers ce cube, et à force que la voiture roule, les passants voient mourir la plante. Pour la Documenta 5 de Harald Szeemann, comme pour la première conférence de l’Onu sur l’environnement qui se tint à Stockholm, Metzger avait imaginé des projets découlant de Mobbile : pour Kassel, il voulait que quatre voitures tournent sans cesse et que leurs gaz d’échappement soient collectés dans une sculpture en plastique ; pour Stockholm, il avait même demandé 120 voitures. Les deux projets n’ont pas été réalisés (le Mamac en montre des maquettes, le Stockholm project fut réalisé en 2007 à Sharjah aux Émirats arabes unis). Parce que l’utilisation de gaz en Europe, surtout en Allemagne, est forcément toujours, au-delà de considérations écologiques, avant tout une référence à Auschwitz. Plus de trente ans après Metzger, Santiago Sierra réalisa une installation similaire dans une synagogue près de Cologne : les gaz d’échappement de six voitures furent déviés à l’intérieur du bâtiment pour 245 Kubikmeter, le public ne pouvant entrer qu’équipé d’un masque de protection ; l’œuvre créa une énorme polémique en 2006.

Si l’art de la destruction est « récurrent et particulièrement prolixe dans les périodes de crises des sociétés », comme l’écrit Hélène Guenin dans la catalogue, le climat d’anxiété des années 1960 généra un véritable mouvement qui utilisa « la catastrophe comme forme d’expérience esthétique ». Le Destruction in art symposium, qui se tint en 1966 à Londres, réunit un grand nombre de ces artistes, comme les actionnistes viennois (surtout Hermann Nitsch), ou les Nouveaux réalistes français, notamment Tinguely ou Niki de Saint Phalle. Elle tire sur ses toiles, dix ans plus tard, Chris Burden se fera tirer dans le bras. À cette époque-là aussi, Gustav Metzger piqua ses « colères », des explosions de rage durant lesquelles il détruisit publiquement des objets et instruments de musique, dont les débris furent assemblés sur des toiles. En 2014, le Mudam au Luxembourg consacra toute une exposition à ce mouvement : Damage control – Art and destruction since 1950, avec une destruction de piano par Raphael Montañez Ortiz lors du vernissage. Metzger fit, bien sûr, partie de cette anthologie.

Si la presse britannique rappela que c’est probablement Metzger qui, avec ses colères, inspira les destructions de guitare sur scène à Pete Townsend des Who, ses liens à la musique pop de l’époque vont encore se développer lors de sa période plus constructive, celle de l’auto-creative art, durant laquelle il travaille avec des scientifiques, chimistes et physiciens, pour imaginer des processus lors desquels la création se ferait par elle-même, grâce à de simples processus de transformation de la matière : air comprimé, eau, chaleur, cristaux liquides (qu’il tente de projeter sur scène lors de concerts de Cream ou The Who, avec un succès mitigé). C’est l’époque psychédélique, et notamment la grande projection colorée installée dans une salle à Nice rend bien cette esthétique contemplative plus paisible que la radicalité de ses débuts.

Une troisième salle clôt le parcours de l’exposition et de l’artiste : sous quelques Mirror trees, on déambule pour lire les bouts de manifestes écrits à même le mur – comme : « À travers les âges, l’art a toujours interagi avec la nature ; comme l’a dit Dürer, il ne peut y avoir d’art sans nature. Notre tâche est de nous souvenir de la richesse et de la complexité de la nature et de faire tout notre possible pour la protéger. C’est l’occasion pour l’art d’élargir ses fonctions, d’inspirer de nouveaux champs d’action, et, ce faisant, d’investir de nouveaux territoires qui sont intrinsèquement créatifs et bénéfiques pour notre monde » (2015). Ou : « Le monde de l’art, de l’architecture et du design doit prendre position contre l’effacement continu des espèces – même s’il y a parfois peu d’espoir. C’est une chance et notre devoir d’être actif dans ce combat. Il n’y a pas d’autre choix que de suivre le chemin de l’éthique relié à l’esthétique » (2015). En cinquante ans, ses manifestes étaient devenus plus pacifistes, mais non moins engagés. Le public est invité à participer, en suivant par exemple son appel aux professionnels de l’art de réduire les vols pour aller voir des expositions (Reduce art flights) ou en contribuant à la composition d’une sorte de grande revue de presse à partir des journaux entassés dans cette dernière salle et dont les extraits choisis peuvent être accrochés aux murs. L’« esthétique de la révulsion » a fait place à un engagement écologiste plus serein, mais son but reste le même : l’éveil des consciences.