MeluXina wirkt besonders eindrucksvoll, wenn das Licht aus ist. Wie ein Stück Sternenhimmel leuchten dann die roten und grünen LEDs des Supercomputers in seinen drei Schrank-Reihen. Von denen eine den Rechner selber mit den fast 100 000 Prozessorkernen enthält, die beiden anderen die Speicher von zusammen 20 000 Terabyte Kapazität. Vor vier Jahren wurde MeluXina auf dem IT-Campus von LuxConnect in Bissen installiert und im Juni 2021 hochgefahren. Luxemburg beteiligt sich damit an EuroHPC, der Hochleistungsrechner-Initiative der EU. Die Investition von 30 Millionen Euro trugen die Staatskasse zu 65 Prozent und EuroHPC zu 35 Prozent.

Als EuroHPC im Dezember bekannt gab, Luxemburg den Zuschlag für den Bau einer „AI Factory“ erteilt zu haben, bedeutete das, dass MeluXina eine noch potentere Schwester erhalten wird, MeluXina-AI, auch auf dem Campus in Bissen. Was für ein Supercomputer das genau sein wird, soll sich nach seiner Ausschreibung ergeben. Auf jeden Fall soll er viel mehr Grafik-Rechenleistung haben als sein Vorläufer und diesen nach und nach ersetzen. 112 Millionen Euro sollen in ihn investiert werden; der Luxemburger Staat und EuroHPC tragen die Kosten zu ungefähr gleichen Teilen. Die sechs anderen „Fabriken“ für Entwicklung und Tests von Künstlicher Intelligenz und Ausbildung auf diesem Gebiet sollen in Spanien, Italien, Schweden, Finnland, Deutschland und Griechenland entstehen.

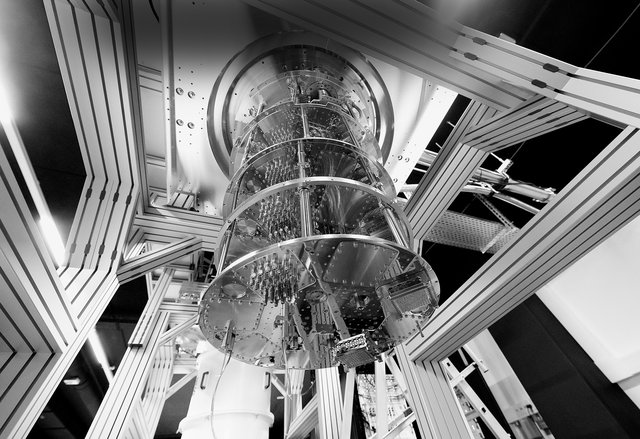

Von einem anderen Kaliber ist der Quantencomputer, von dem seit Oktober die Rede ist. MeluXina-Q soll er heißen und ebenfalls in Bissen zu Hausen sein. Auch er ist eine Unternehmung mit EuroHPC. Die Investition von 17 Millionen Euro teilen Staat und EuroHPC fifty-fifty.Aus Schränken voller Server, aus denen es bunt leuchtet, wird der Quantencomputer nicht bestehen. Sondern von außen betrachtet vor allem aus einem Tank, einem Behälter. Der Zuschlag für MeluXina-Q, den Luxemburg am 21. Oktober von EuroHPC erhielt, umfasst insbesondere die Mission, einen verhältnismäßig neuen Weg bei der Erzeugung von „Quanten-Bits“ zu gehen. Die Hoffnung lautet, dass diese Quanten-Chips sich rasch hochskalieren lassen. Mit zehn Quanten-Bits, oder QBits, fange man an und versuche, rasch auf 80 zu kommen, sagten EuroHPC und DP-Wirtschaftsminister Lex Delles auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am 21. Oktober.

„Achtzig“ klingt nach wenig, doch die Quantenrechnerei ist ganz anders als mit herkömmlichen Computern, wie man sie kennt. Die Chips von MeluXina-Q werden mit flüssigem Helium in Richtung absoluter Nullpunkt gekühlt, dazu der Tank. So viel steht schon fest, auch wenn die Anlage durch EuroHPC erst noch ausgeschrieben wird, um den Lieferanten der Technologie zu finden. In den nächsten Monaten dürfte das geschehen, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium.

Neue Chips und tiefste Temperaturen – das deutet schon an, dass der Quantencomputer kein Apparat sein wird, den man einschaltet und darauf gleich so komplizierte Anwendungen erledigen lassen kann, wie in den letzten fünf Jahren manche Medienberichte andeuteten, sie stünden vor der Tür. In der Materialforschung, der Biomedizin, der Klimaforschung etwa. Oder auch zum Brechen von Verschlüsselungen – was Quantencomputer zur Gefahr für Datensicherheit und Privatsphäre machen kann, sofern nicht, ebenfalls mit ihrer Hilfe, Verschlüsselungsmethoden entwickelt werden, die noch schwerer „knackbar“ sind. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Noch immer sind Quantencomputer eine experimentelle Technologie. Für die CSV-DP-Regierung, wie schon für ihre Vorgängerin, habe die politische Frage gelautet: „Wollen wir in diesem Bereich mitmachen?“, sagt Wirtschaftsminister Delles dem Land. Die Technologie sei eine der Zukunft, also bemühe Luxemburg sich um sie. Zum „Ökosystem“ aus Supercomptern und Datenzentren passe der Quantencomputer. Für ihn müsse aber zunächst ein weiteres „Ökosystem“ geschaffen werden, eines an Kompetenzen: „Wie betreibe ich einen Quantencomputer überhaupt?“ MeluXina-Q der Forschung und der Industrie zur Verfügung zu stellen, wäre dann die zweite Etappe und „mehr mid-term“, so Lex Delles.

Die Wissenschaft begann die Idee „Quantencomputer“ ab den Achtzigerjahren zu beschäftigen. Beruhen klassische Digitalrechner auf der binären Logik, in der ein Bit zwei Zustände haben kann, Null oder Eins, würden Quantencomputer die Eigenschaften nutzen, die die Quantenmechanik für den subatomaren Bereich beschreibt, für alles, was kleiner ist als ein Atom. Ein Quant, ein Elektron zum Beispiel oder ein Lichtteilchen, kann mehrere Eigenschaften gleichzeitig haben, ein QBit hätte Null und Eins zur selben Zeit. Oder es hätte beliebig viele Zustände dazwischen; das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Weil Quanten miteinander „verschränkt“ werden können und dann ihre Eigenschaften teilen, wären die Kommunikationsmöglichkeiten in einem Quantencomputer riesig. Und schnell.Theoretisch jedenfalls.

In Forschungslabors werden mehrere Ansätze erprobt, um die QBits mit den geheimnisvollen Eigenschaften zu erzeugen und miteinander kommunizieren zu lassen. In einer „Ionenfalle“ zum Beispiel dienen Ionen (elektrisch geladene Atome) als QBits. Sie werden in einem Magnetfeld gehalten und per Laser aktiviert. Eine andere Methode nutzt Supraleiter: Unterhalb einer sehr tiefen Temperatur wird der elektrische Widerstand vieler Metalle praktisch null. In Quantencomputern auf dieser Basis bilden widerstandslos fließende Ströme die QBits. Darauf greifen zum Beispiel Google und IBM zurück.

Die Idee von EuroHPC hinter dem Luxemburger Projekt ist noch anders, wird aber ebenfalls tiefe Temperaturen erfordern. Für die klassischen Computerchips auf Siliziumbasis stößt die Miniaturisierung an ihre Grenzen. Schon der Chip eines Smartphones enthält auf nur um die fünf Nanometer dünnen Strukturen viele Millionen von Transistoren. Bei noch kleinere Strukturen, von drei Nanometern vielleicht, drohen Quanteneffekte: unvorhersehbare und unkontrollierbare Zustände in den Schaltkreisen. In MeluXina-Q soll versucht werden, daraus QBits zu machen. Sie sollen steuerbar werden, nachdem der Chip bis fast auf absolut Null gekühlt wurde. Dann bewegen Teilchen sich nur ganz, ganz langsam.

Verglichen mit Supraleitung oder Ionenfalle ist diese Technologie noch neu und weniger erprobt. Aber, sagt Christian Pauly, Halbleiterphysiker mit Doktortitel und im Wirtschaftsministerium in der Cellule Data Economy tätig: Gelinge es, auf den Siliziumchips Halbleitersegmente zu „Quantenpunkten“ zusammenzuführen, aus denen sich funktionsfähige QBits ergeben, und zunächst zehn davon zu haben, dann vielleicht 50 und später 80, könnte weiteres Hochskalieren bloß eine Frage von Prozesstechnologie sein, die es in der Industrie schon gibt. Weil Silizium kein seltenes Material ist, könnte sich eine sichere europäische Lieferkette für diese Quantenchips schaffen lassen. Was in geopolitisch turbulenten Zeiten nicht zu verachten ist.

Diese Überlegungen waren für EuroHPC Anlass, eine zweite Quantencomputer-Ausschreibung zu machen, nach der Luxemburg, neben einem Projekt in den Niederlanden, den Zuschlag bekam. Über fünf weitere, unter anderem in Deutschland und Finnland und mit anderen QBit-Technologien, war schon vorher entschieden worden. Die EU-Kommission, die hinter EuroHPC steckt, sieht die Quanten-Hardware „technologieoffen“. Zwar gibt es für Silizium-Quantenchips nicht so viele Hersteller wie für die mit Supraleitern oder Ionenfallen. Dem Wirtschaftsministerium sind aber vier bis fünf europäische Startup-Firmen bekannt, die sich um diesen Ansatz bemühen. Außerhalb Europas gibt es noch weitere.

Ist die Hardware-Seite von MeluXina-Q schon ein Abenteuer, ist die Software-Seite auch eins. Auf Supercomputer MeluXina wurden 2024 insgesamt 400 Rechenaufgaben verschiedenen Umfangs erledigt, informiert MeluXina-Betreiber LuxProvide auf seiner Internetseite. Darunter waren Aufgaben aus Forschung und Industrie hierzulande, aber auch aus der Großregion, der weiteren EU sowie aus Japan. In Top500, einer Liste, die ein internationales Wissenschaftler-Kollegium zweimal jährlich zusammenstellt, belegt MeluXina Stand November 2024 Platz 112 der 500 leistungsfähigsten Supercomputer weltweit. Wann auf dem Quantencomputer, der im Laufe des nächsten Jahres installiert werden soll, die ersten Aufgaben gerechnet werden können, ist noch nicht so klar. In Betrieb gehen soll er 2028. Aber parallel müssen Kompetenzen geschaffen werden. LuxProvide, Tochterfirma von LuxConnect, wird auch den Quantencomputer betreiben. Den KI-Supercomputer MeluXina-AI auch. Über zwei Teams zum Quantenrechnen verfüge man derzeit, berichtet Valentin Plugaru, Technischer Direktor von LuxProvide. Er weiß: Quantenrechnen ist alles andere als einfach. Um einem Quantencomputer sinnvolle Fragen stellen zu können, braucht man Algorithmen, in welche die Fragen verpackt werden. „Zur Entwicklung der Algorithmen programmieren wir ganz nah beim Quantenchip. Das ist wie in den Sechzigerjahren mit den damaligen Computerchips.“

Das liegt auch in der Natur der Sache: Wenn ein subatomar kleines Teilchen, das mehrere Eigenschaften gleichzeitig haben kann, sich schon der menschlichen Vorstellungskraft entzieht, sind Quantencomputer und der Umgang mit ihnen eine fundamentale Herausforderung für die Logik. Quantenzustände sind nicht nur fragil. Die Lehre hinter ihnen besagt auch, dass sie zwangsläufig zusammenbrechen, sobald erkannt wurde, welchen Zustand ein Quant oder ein QBit denn besitzt.

Unter anderem daran liegt es, dass bisher noch kein Quantencomputer richtig praktische Probleme gelöst hat. Alles ist Zukunft. Marketing auch. 2019 behauptete Google, mit einem Quantencomputer innerhalb von drei Minuten und zwanzig Sekunden eine mathematische Aufgabe gelöst zu haben, für die ein Supercomputer 10 000 Jahre brauche. Das stellte sich als übertrieben heraus: Chinesische Forscher erledigten dieselbe Berechnung auf einem Supercomputer in reichlich fünf Minuten. Näher an praktische Fragen kam vor zwei Jahren ein Team von IBM, das mit einem Quantencomputer mit 127 QBits das Verhalten von 127 Atom-großen Stabmagneten in einem Magnetfeld simulierte. Das Ergebnis lag nach einer tausendstel Sekunde vor, wurde aber als ungenau eingeschätzt. Wegen der nicht leicht beherrschbaren Verhältnisse zwischen den QBits gelten Quanten-Resultate als „noisy“, fehlerbehaftet. Die Fehler zu reduzieren, ist ein großes Thema. Anfang Dezember erklärte Google, mit einem neuen Quantenchip die Fehlerkorrekturschwelle überboten zu haben, an der Forschungslabors sich seit Jahrzehnten versuchen.

Solche Überlegungen beschäftigen auch LuxProvide. Auf MeluXina werden QBits nachgebildet und es wird simuliert, wie man zu möglichst wenig noisy Ergebnissen gelangt. Oder zu möglichst hohen Wahrscheinlichkeiten, dass die Rechnung stimmt. Algorithmen werden entwickelt, damit sich mit MeluXina-Q sinnvoll wird kommunizieren lassen können. Der Quantencomputer und der Supercomputer sollen einander ergänzen, sagt Valentin Plugaru. Wann Antworten auf praktische Fragen in Materialwissenschaft oder Chemie möglich werden, würden die nächsten Jahrzehnten zeigen. „Quantencomputer sind neu für alle. Aber man muss die Zukunft vorbereiten.“